許多人第一次學習程式設計的時候,寫的第一個程式都是 "Hello, World!",這個慣例來自於 C 語言的作者 Kernighan and Ritchie ,40多年來一直被其他程式語言的作者沿用至今,"Hello, World!" 代表我們學習程式設計的第一步,也代表我們希望透過電腦與世界建立的第一個連結。

在全球化的現代社會中,自己與世界的連結非常重要,只有清楚自己的定位,才能在世界上謀得一個位置。西元2000年,有一篇刊登於 Nature 期刊的論文,為台灣在世界中的角色,做了一個很好的定位,篇名就叫 "Taiwan's gift to the world",作者是暢銷書《槍炮、病菌與鋼鐵》的賈德.戴蒙(Jared Diamond)。https://www.nature.com/articles/35001685

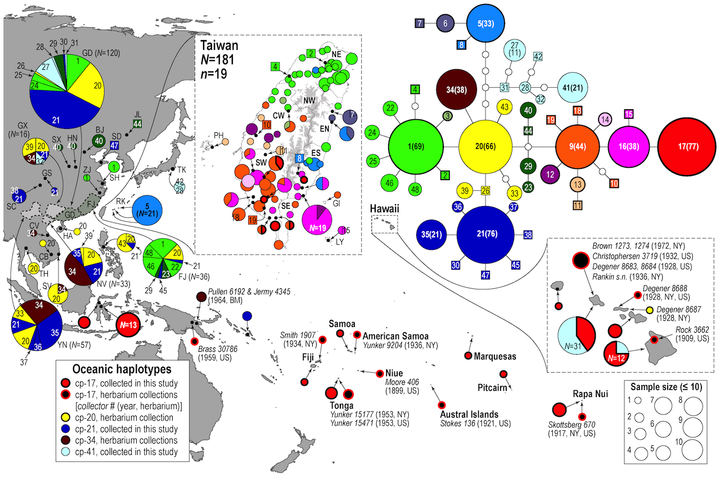

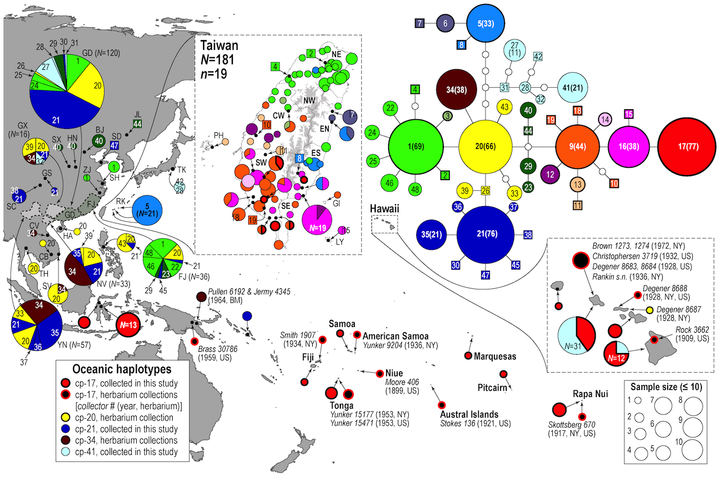

在這篇文章中,作者戴蒙推論:「台灣是南島語系的故鄉」,所謂「南島語系」包含了一千多種語言,地區涵蓋東南亞到太平洋、印度洋諸島,東西橫跨2萬多公里(半個地球),目前約2億多人使用。

這一千多種語言,都是在大約西元前4300左右(大坌坑文化),從大陸華南的原住民(非漢人)移民到台灣之後,慢慢往海洋擴張,在島嶼隔離的情況下,逐漸演化成不同語言,最後一個擴張的地盤是在西元1300年左右到達紐西蘭東方的查坦群島,前後歷時5千多年。

中研院也有一篇文章,利用台灣常見植物「構樹」的基因圖譜,分析南島語族各島嶼的構樹(竟然也都是從台灣移植出去的),佐證了上述說法,刊登在「泛科學」,相當值得一看。

https://pansci.asia/archives/140261

所以台灣帶給全世界的禮物,就是五千多年來造就的語言多樣性。

目前全世界還在使用中的語言(稱為「自然語言」,以別於程式語言)大約有6000~7000種,根據不同的分類,可分為10~20個「語系」,比較大的包括印歐語系、漢藏語系、南島語系等。

台灣最多人使用的三種語言為國語、閩南語和客家話,正好落在漢藏語系中漢語的三大分支(難怪歧異度較高)。另外值得注意的是,在使用羅馬拼音以前,大多數的自然語言並沒有記載的文字,例如閩南語或所有南島語系,其實語言本身就是溝通的媒介,不需要再透過文字。

相對於自然語言有數萬年的發展歷史,程式語言只有不到一百年歷史,這些人造語言必須仰賴「文字」撰寫程式,經過編譯後才能跟電腦溝通。所以嚴格說起來,程式語言跟口說的自然語言大不相同,理論上是屬於一種「符號語言」或稱為「形式語言」。